この記事では,以下のFong et al., (2025)の論文について紹介する.

- Fong, J., Doyle, H. K., Wang, C., Boehm, A. E., Herbeck, S. R., Pandiyan, V. P., Schmidt, B. P., Tiruveedhula, P., Vanston, J. E., Tuten, W. S., Sabesan, R., Roorda, A., & Ng, R. (2025). Novel color via stimulation of individual photoreceptors at population scale. Science Advances, 11(16), eadu1052. https://www.science.org/doi/10.1126/sciadv.adu1052

2025年4月に公開され,様々なところで話題になっていて個人的に気になっていた.まだ精読していなかったので,ちゃんと読んで要点をまとめておこうと思った.この論文についてはプレスリリースやニュース記事もあって一般的な関心については詳しく紹介されているので,本記事では,自分が気になった箇所を中心に記述している.

この論文では,眼球の光センサである錐体配列に対して,個々の錐体に選択的に光刺激提示することを可能にするOzという手法を開発している.この手法により,通常の光刺激では不可能な錐体の空間応答分布を作ることを可能にし,単色光よりも高彩度の色(“olo”と名付けている)を被験者に知覚させることができることを見出した.さらに,この手法により,空間メタマー刺激(物理的には空間波長分布が異なるが,光センサにとっては等価な入力刺激)を作成することが可能になる.具体的には,通常の異なる波長光で構成される空間パターンを,Ozを用いて同一の単色光を空間的に強度を変えて提示することで,錐体にとっては等価な入力刺激として生成できる.

前提として,錐体の空間分布に応じて選択的に光刺激をするというのは全く簡単なことではない.網膜の分布を高解像度で撮像し,それぞれL, M, Sと3種類あるセンサタイプのどれであるかを特定し,その空間位置に合わせた光投影をしなければならない.生物のレンズ系(角膜・レンズなど)がその制御を難しくすることに加えて,生きている人間の眼球は常に静止しておらず,どこかを注視している間もわずかな振動をしている(固視微動)ため,リアルタイム制御となるとさらに難易度があがる.生きた人間の網膜上でL,M,S錐体の空間分布を補償光学の技術を用いて直接可視化し、解析した初の成果はRoorda & Williams (1999)(https://www.nature.com/articles/17383 )であるが,それ以降,同チームを中心として多くの研究が行われている.今回の論文では,1000個ほどの錐体細胞のリアルタイム制御が可能になっている.

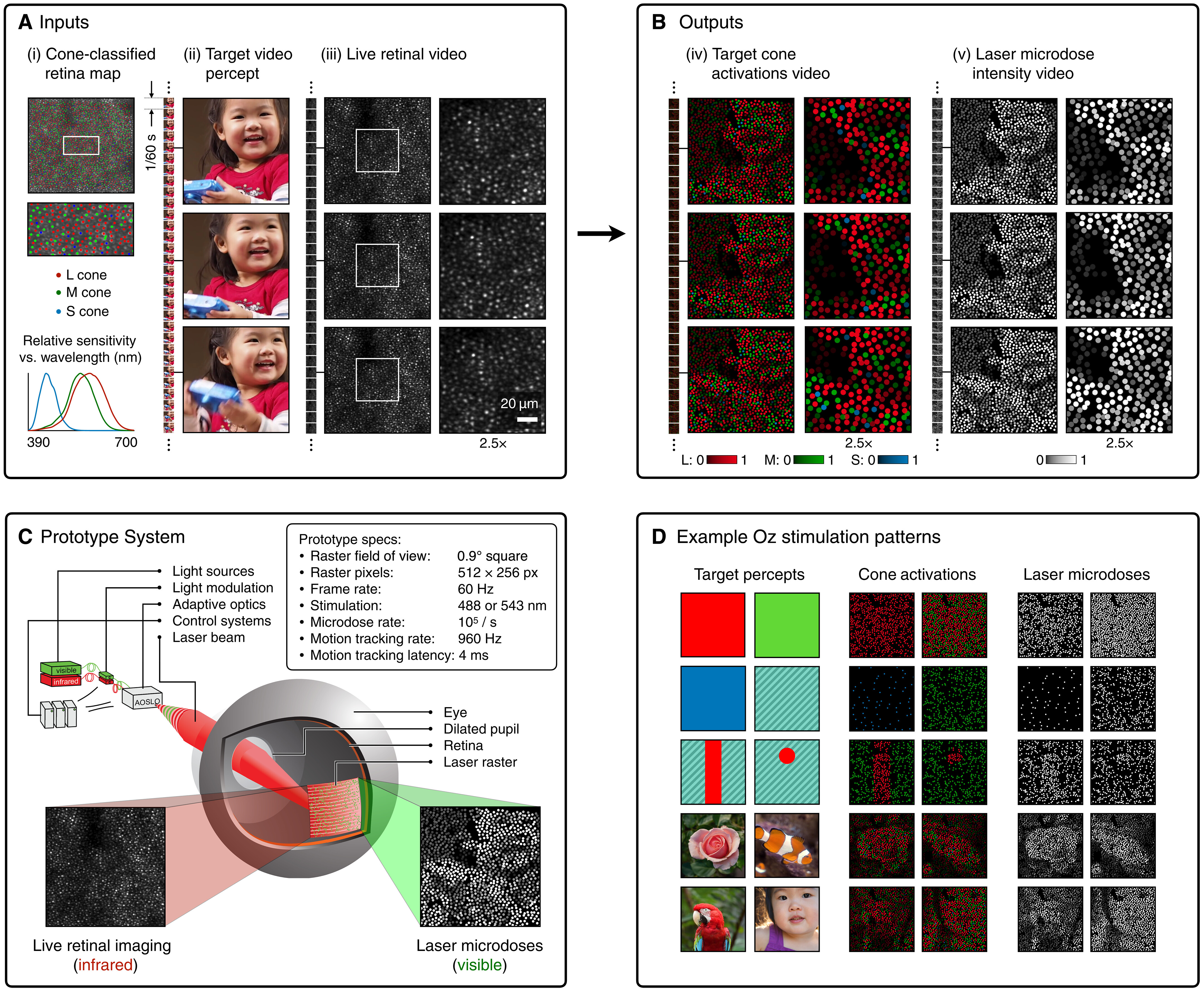

以下では,論文の説明を,論文図の流れを追ってを順に紹介していこうと思う.以下が図1で,Ozのシステム概要を説明している.ここでは,ターゲット映像を眼にしたときの錐体応答と等価な応答(空間メタマー)を,488nmの単色光で生成する過程を示している.図1A(i)では,予め各被験者の錐体の空間分布を補償光学手法によって測定し,各錐体がL, M, Sのどのタイプかを分類している.Ozでは,ここで定義した錐体の空間分布に選択的に任意の光を当てることができる(例えばM錐体だけに光を当てるなど).A(i)の下部に各錐体の波長に対する応答量が示されているが,可視光内のどの単色光もほとんど複数の錐体の応答を誘発するのが見て取れる.特に,M錐体が単独で応答する単色光を一般の光提示で作ることはできない.同時にL錐体やS錐体が応答してしまうからだ.後の実験で出てくるが,Ozでは,網膜上の各錐体に別々の光を当てることができるため,M錐体だけが応答するパターンを作ることができるというのが論文のひとつのポイントだ.

(figure credit:

Fong et al., 2025,

link to paper)

(figure credit:

Fong et al., 2025,

link to paper)

図1A(ii)では,Ozのシステムを使って空間メタマーを生成する際のターゲット動画の例を示している.ここでは子供の動画を使った例を示している.ここでの説明は,論文に付属しているサプリメンタリビデオを見るとわかりやすかったので見ることをお勧めする.図1A(iii)では,被験者が注視している箇所の固視微動の様子を可視化している.図1Cにシステム概要が示してあるが,Ozでは,赤外光を提示して撮影することで,錐体分布の固視微動を計測している.図1A(iii)の各パネルの右上を見ると,明るく光る点が移動しているのが見て取れるがこれが固視微動によるものである.赤外光イメージングによって得られたパターンを,既知の錐体分布と照らし合わせ,空間位置のキャリブレーションをしている.図1B(iv)では,ターゲット動画を提示した際の各錐体の応答量をリアルタイムで計算した結果を示している.具体的に,眼球運動を考慮して注視領野の錐体の分光タイプを特定し,ターゲットビデオが各錐体にどの程度の応答量を引き起こすかを計算している.図1B(v)では,図1B(iv)の応答量をターゲットとして,同じ応答量を単色光(例:488nm)を用いて提示する際の各点の光の強さを計算した結果を図示している.繰り返しになるが,様々な波長光で構成されたターゲットビデオを,単色光の強度を空間的に変えることで,錐体の応答としては等価な入力を生成できるという点で,図1B(v)の出力は,ターゲットビデオの空間メタマーということができる.

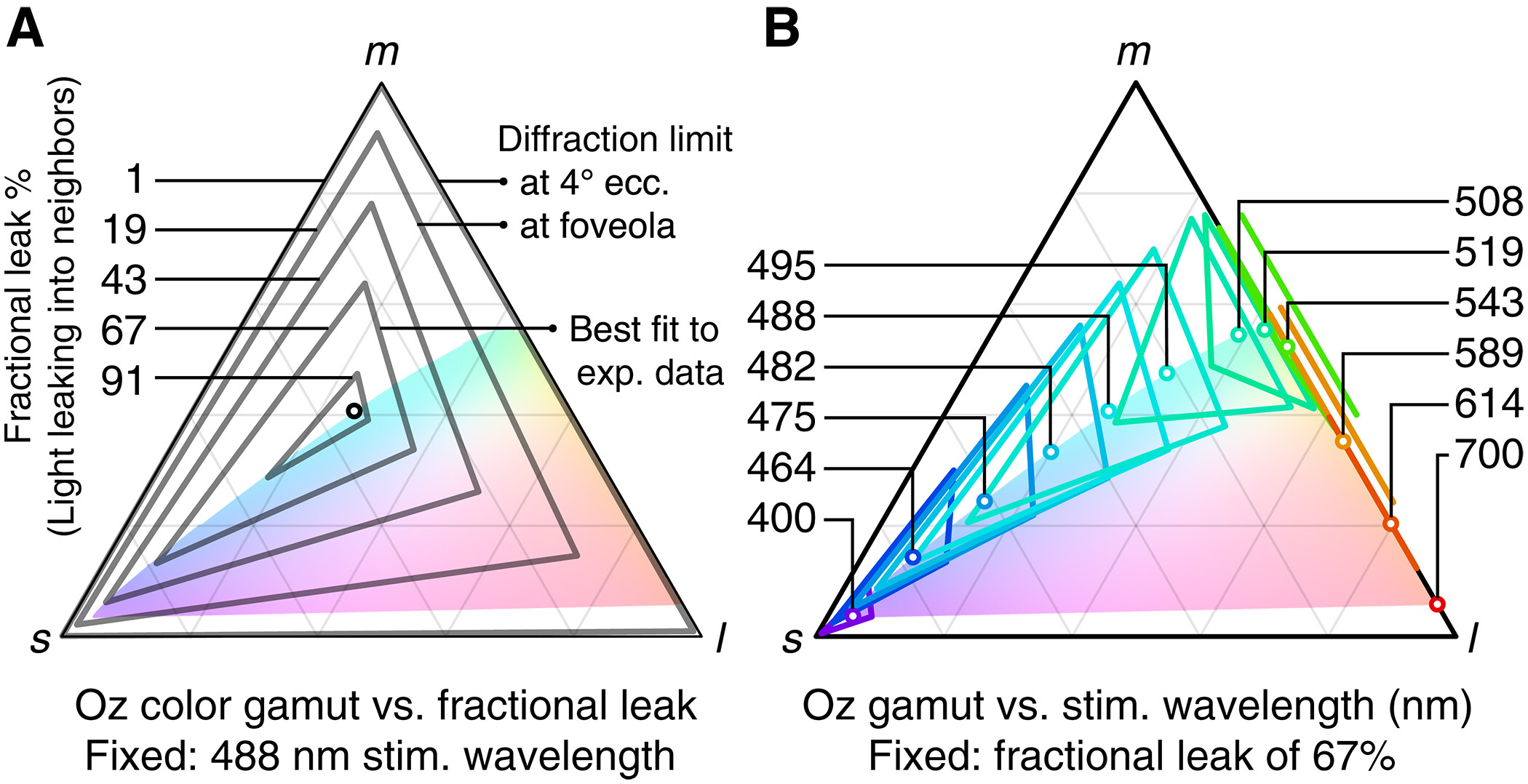

このシステムを使うと,実世界には存在しない色経験を被験者に与えることができることを理論的に示したものが以下の図2,そして,実験の結果が図3である.システムとして,ひとつの錐体に光を投射しようとしていても様々な原因で,光は近傍の錐体に漏れてしまう.図2Aでは,この漏れの割合が増えるにつれて,提示できるLMS色空間の色域(gamut)がどう変わるかを示している.三角形は,各lms錐体の応答量を表していて,可視光で波長を提示した際の色域が,色付きのグラデーションで示されている.ここでは,488nmの単色光を用いて,光漏れの割合によって色域がどう変わるかをシミュレーションしたものを黒線で描画している.瞳孔径の大きさと光の波長で決まる回折限界のみを考慮すると,偏心度4度でlmsの1%の光漏れで刺激が可能であり,中心窩だと19%程度の光漏れが発生する.実験で用いたセッティングでは,67%程度の光漏れが発生していて,その三角形が図中で”best fit to exp. data”として示してある.この光漏れの割合で,様々な波長の単色光で光提示をした際の色域の変化を示したものが図2Bである.実験では,488nmと543nmの光を用いている.ポイントとしては,どちらの三角形も通常の光刺激の色域の外側,具体的にはM錐体が強く応答する方向に,広い色域を持っていることがわかる.この外側の色に対して,どんな色が知覚されるだろうという行動実験を行った結果が図3である.

(figure credit:

Fong et al., 2025,

link to paper)

(figure credit:

Fong et al., 2025,

link to paper)

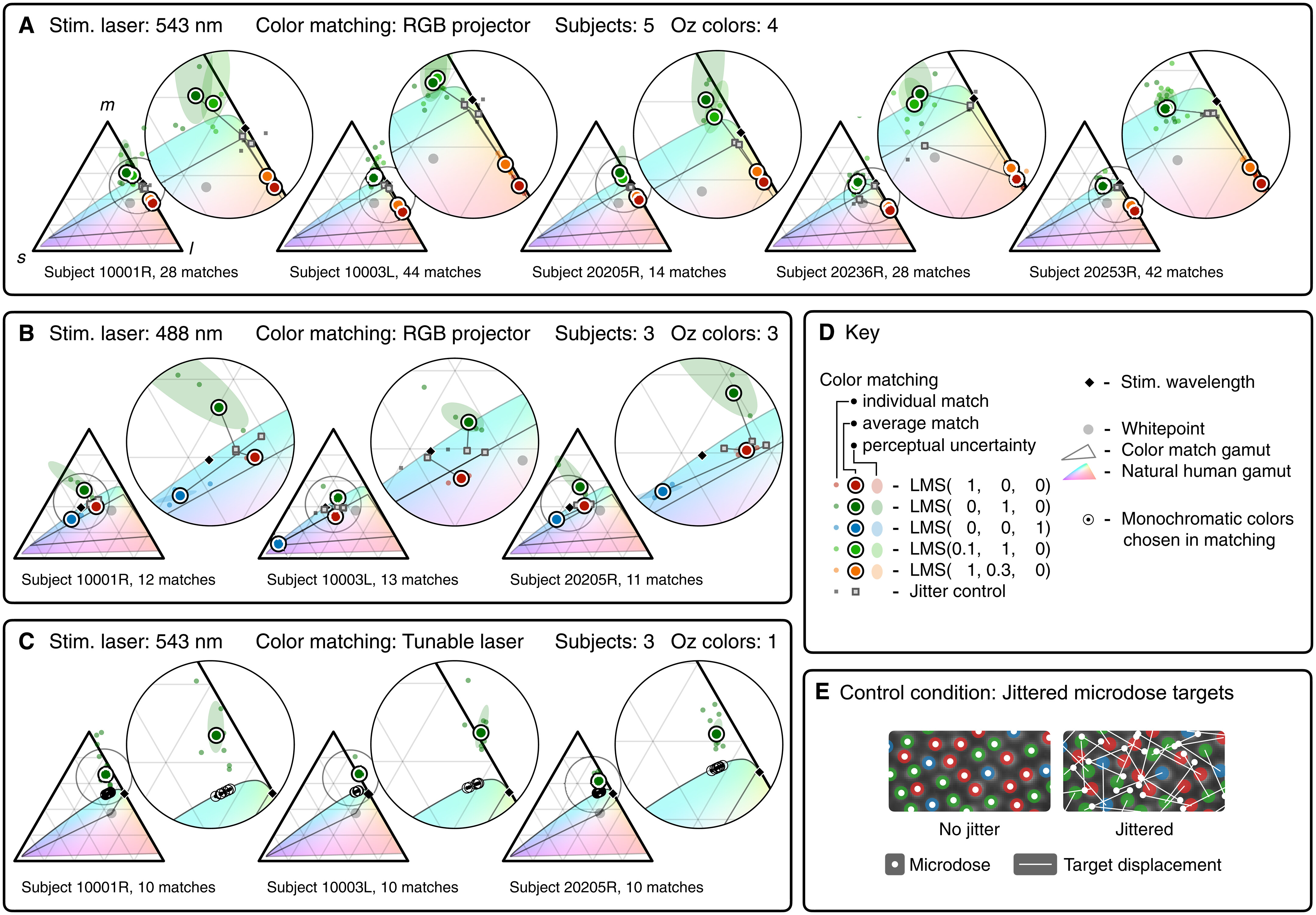

以下の図3の結果の説明をする前に,実験手続きについて説明する.ここで行った実験は古典的なカラーマッチング実験と同様で,ターゲットとなるOz刺激による光を,参照光の色相・彩度・明度を調整法によりマッチングする.刺激は偏心度4度の位置に0.9度四方の四角形として提示している.参照光には,RGBプロジェクタの光,もしくは波長可変レーザーを用いている.Ozで生成した光は通常光の色域を超えるので,どうマッチングするのかはじめ私は少し混乱した.実際には,参照光の調整することに加え,Ozによる光刺激の方が鮮やかな場合には白色光をOz刺激側に足すことでマッチングを可能にしている(波長可変レーザーの場合,OzによるM錐体選択刺激の色をキャンセルするようにマッチングする).これは,古典的な色マッチング課題で任意光を3原色で合わせる際に,色の引き算として任意光側に光を足すことに似た手続きと言える.以下の結果図では,Oz刺激に足された白色光は,白色光の離れる方向にシフトして結果をプロットしている.

具体的な結果のまとめを次に説明する.図3Aは543nmのOz刺激をRGB参照光でマッチングした結果,図3Bは488nmのOz刺激をRGB参照光でマッチングした結果,図3Cは543nmのOz刺激を波長可変レーザーでマッチングした結果を示している.ポイントとしては,同じ単色光の提示をしていても,OzによってM錐体を選択的に刺激した場合,L錐体を選択的に刺激した場合,S錐体を選択的に刺激した場合で,マッチングする色が各錐体方向にシフトしている.このことは,Ozによる錐体の選択的な刺激が知覚される色を変えていることを示唆する.さらに特筆すべき点として,M錐体を選択的に刺激した場合には,マッチングされた色が,可視光の色域の範囲を超えていることがわかる.このことは,被験者が可視光には存在しない色を知覚したことを示唆している.この知覚色を,著者らは”olo”と呼んでいる.

(figure credit:

Fong et al., 2025,

link to paper)

(figure credit:

Fong et al., 2025,

link to paper)

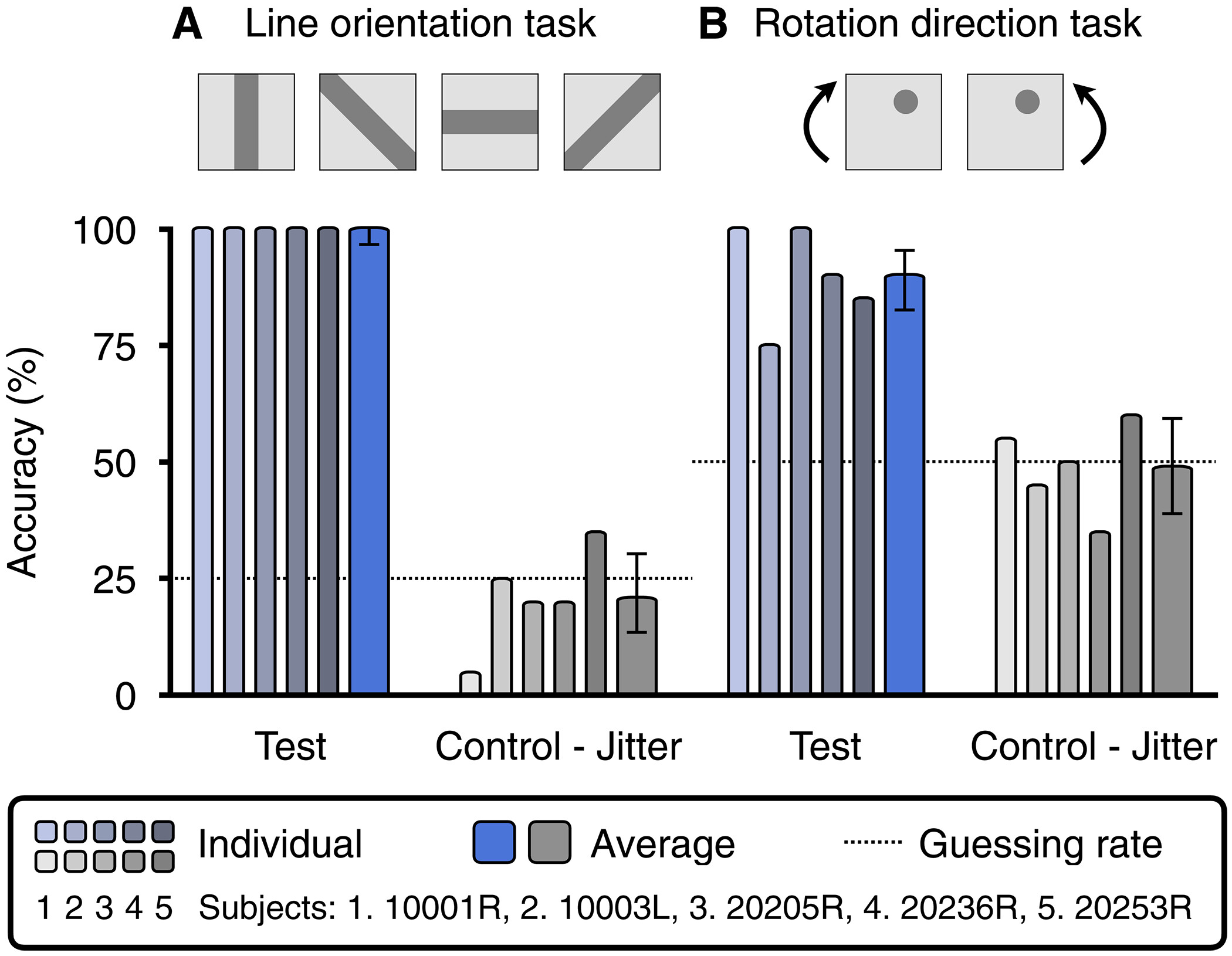

さらに,2つめの行動実験として,Ozによって生成した光刺激のパターン弁別課題を行った.被験者の課題は,提示されたバーの方位を答える4AFC課題と,運動する丸の回転方向を回答する2AFC課題だった.この刺激を,M錐体のみ刺激の背景上のL錐体のみ刺激のターゲットとしてOzによって被験者に提示した.統制条件としては,その提示にジターを加え,選択的な錐体刺激を妨害した.実験の結果,Ozによる光刺激によるパターン弁別をどの被験者もうまく正答できることが示された.

(figure credit:

Fong et al., 2025,

link to paper)

(figure credit:

Fong et al., 2025,

link to paper)

以上が,本論文で実施した実験のまとめと,システムのまとめである.この刺激,実際に自分の眼で見てみたいなあ.